新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2021年11月

教育傳媒到校直擊 - 2021年11月

人本主義建構緊密師生、家校關係 學生為本培養21世紀共通能力

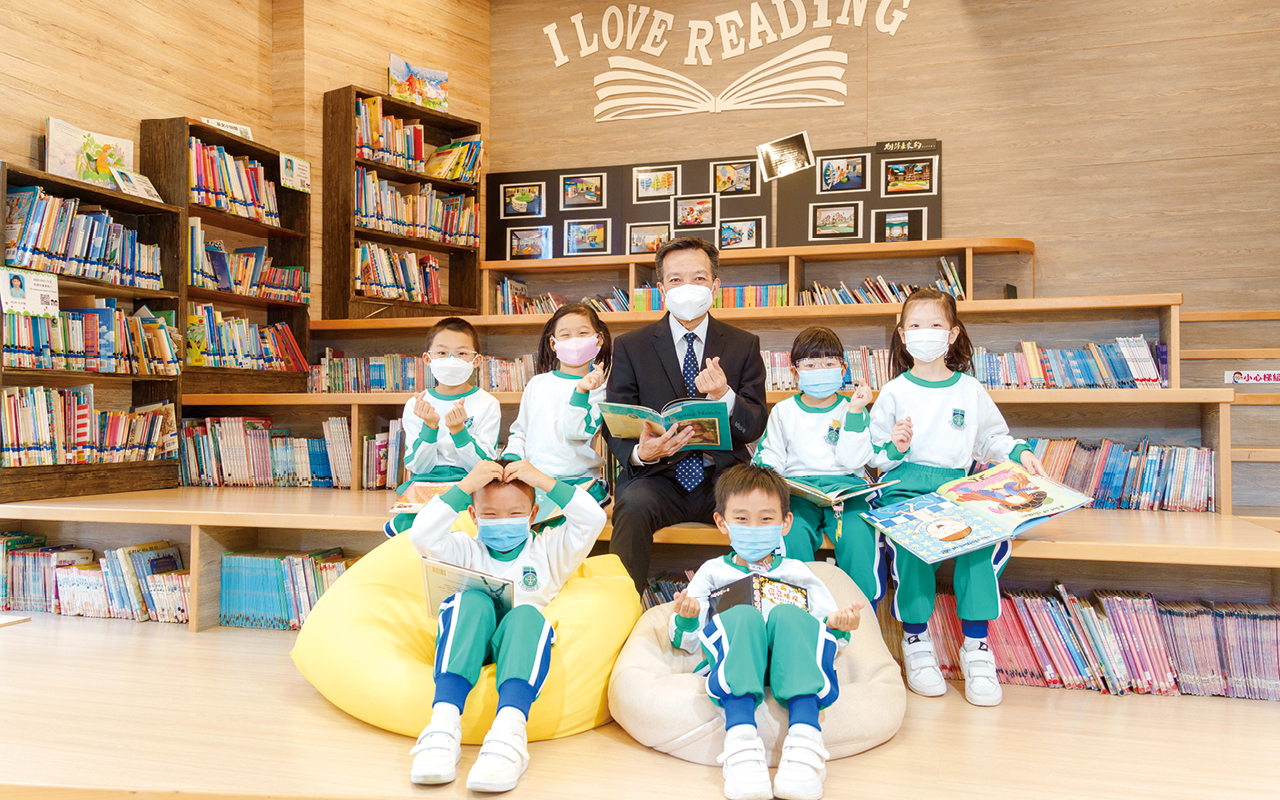

天水圍循道衞理小學本着基督精神,發展全人教育。蘇炳輝校長深信每個學生都有獨特的潛能。藉着「小班化」、「跨學科專題研習」、「全方位學習」等學習模式,讓學生在完整的學習經歷之中,發掘和展現獨特潛能,提升自我學習精神。

重視教學自由 推行「三年一貫」班主任制

學校在教育的信念上一直抱持「人本主義」,當中「人」包括了學生、家長及老師。蘇校長坦言,老師是學校最重要的資產,只有老師完全投入教學,學生才能夠真正受惠。因此,學校給予教學團隊很大空間,讓他們自主實行不同的教學方案,同時提供大量課研機會及培訓,提升老師的專業知識,帶動學生的學習熱情。正因為學校對老師教學熱誠的信任,多年來於不同學科領域中多次榮獲行政長官卓越教學獎(包括中文、數學、體育、科學教育、訓育及輔導、個人、社會及人文教育),肯定教學團隊的成效。

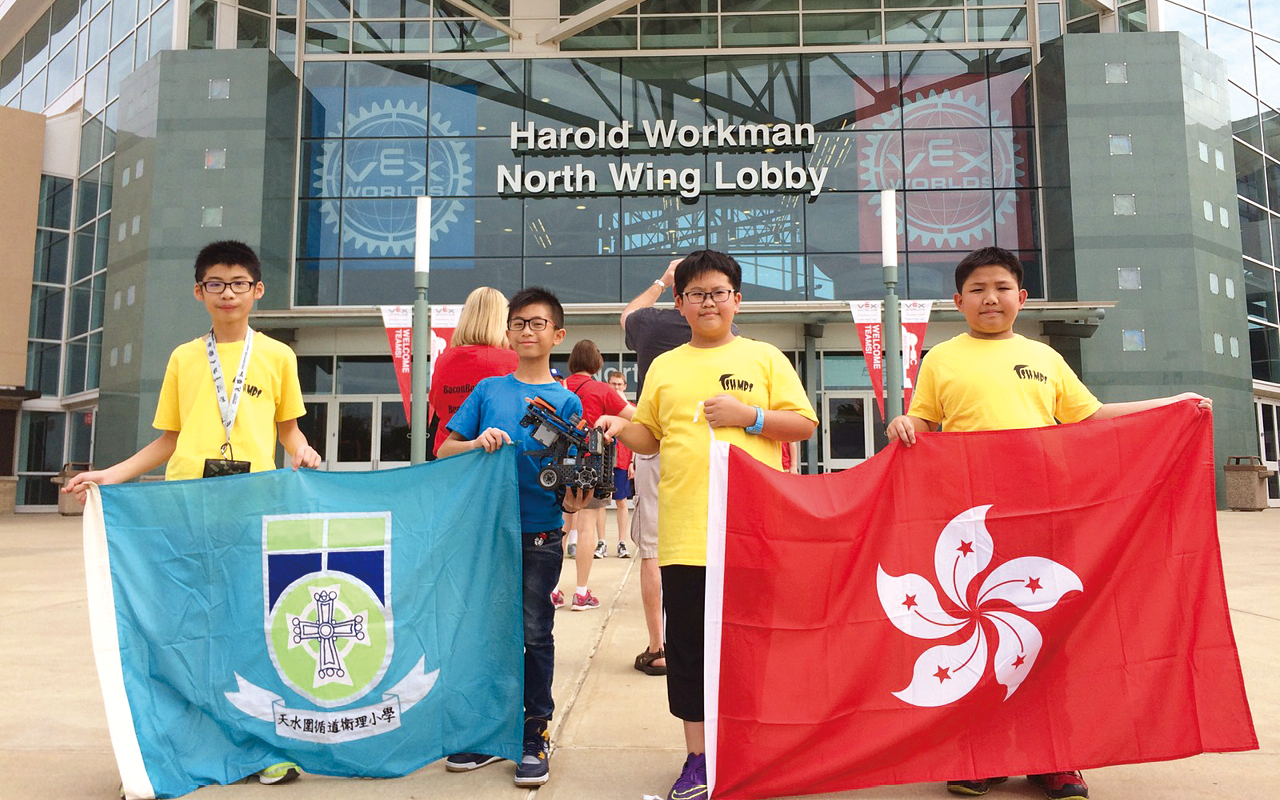

在學生事務上,學校更是以學生為本,配合學生的性格及興趣,增強學習效能,積極培育學生,為學生提供不同機會的展示及參賽機會,拓展潛能。而部分同學更於不同STEM 比賽中屢獲殊榮,多次前往世界各地參與國際性比賽。此外,學校為在視覺藝術範疇上有着濃厚興趣的學生創建不同展現空間,包括將教學活動中心其中一角發展成藝廊,展示學生的作品;更不時為同學舉辦展覽,邀請學生及家長一起剪綵,肯定學生成果,更有效增強其自信心。另外,學校實行「三年一貫」的班主任政策,班主任能夠長時間與同一班學生相處,為他們提供最適切的照顧及幫助,因此師生間的友誼亦特別深厚。

設計「超學科」課程 燃點學習熱情

課程的意義在於擴闊學生的學科知識、技能及態度,所以學校不論在設計全方位課程或體驗式學習活動時,都會關顧這些層面。「最基本的層面當然一定包含相關學科課程,例如在中文科,我們採用圖書教學,以故事培養同學的語感及素養。進一步是舉辦不同的跨科課程,助同學將知識、技巧整合。」負責課程的蔡慶苓副校長指出,跨科課程最重要的是聯繫不同學科的知識,所以在每個主題下的跨科課程最少會持續一個月,為學生建構完整的學習經歷。

近年,學校再從跨學科層面出發,特別參考Design Thinking(設計思維),規劃「超學科」課程,當中特別重視培養學生的「軟技巧」,例如協作能力、創意實踐等。儘管疫情所限,學校暫時只能安排在試後作延伸主題活動,但學生對於活動依然非常投入。在進行科創設計時,學生懂得首先考慮創作的需要,而創作過程中更是一個良好的溝通訓練。「同學永遠都有着無限創意,但科創設計同時亦需要講求務實,例如物料限制、時間性等。」蔡副校長還記得有學生希望搭建兩米高的拱形帳篷,其中牽涉一些中學才學習的數學知識,他竟然自行在網上尋找到所需的資源並運用,最終成功實踐,可見這些活動能夠有效地激發學生的學習自主性。

七名外籍英語教師 日常聽說帶動讀寫能力

語言是一個輸入和輸出的過程,聆聽和閱讀屬知識輸入及儲備的過程;口語和寫作屬於輸出的過程,是知識的運用及實踐。如果沒有足夠的知識儲備,便無法活用語文,因此學習一門語言最重要就是開口說和保持持續的知識輸入。然而,蘇校長發現很多學生在離開學校後,日常生活中根本沒有足夠的語言環境讓他們接觸、使用英語,單單依靠在學校裏的英文課堂時間,學生的英文並不會有進步。有見及此,學校逐決定增聘外籍英語教師。在最初,學校在家教會及政府資助下,先為一個年級增聘一名外籍老師,而成效十分顯著。該級的學生接觸外籍老師的時間增加後,使他們有更多機會練習英語對話,而且外籍老師亦非常鼓勵學生運用英語,大大增強了他們對英語學習的信心。

及至現在,學校為每級配有一名負責的外籍老師,再加上學校亦參與了政府的Native-speaking English Teacher (NET) Scheme,七名外籍老師共同努力營造非常充實的語言環境;而本地老師則集中教授寫作和閱讀部分,分工清晰。蘇校長表示:「語言學習上是沒有捷徑的,我們常常鼓勵同學要勇於開口說、用心聆聽。計劃推行三年後,我們亦發現隨着同學的聽說能力增強,連讀寫能力都有所提升。」

四至六年級開展跨境學習 躍出香港 拓展視野

學習從來都不應局限在學校裏,學校亦非常有先見之明,早在十多年前便已經開展境外學習。有別於其他學校挑選成績較好、家庭經濟能力較佳的學生參與跨境交流,學校致力以「公平教育」為目標,讓所有學生都能夠享有均等的學習機會。蘇校長直言:「所有的境外體驗,我們都會讓全級學生一起參與,以四年級為例,我們最初是到澳門進行三日兩夜的交流,後來則新增到珠海交流。在交流團裏,同學除了可以與當地學校交流外,更重要的是培養他們的自理能力。」慢慢發展下來,學校甚至將課程納入跨境學習,不浪費任何的學習機會,例如安排學生到澳門參觀保育及環保設施,並進行相關課題研習;五年級學生會安排到新加坡,學生除了參與當地學校的課程外,學校更安排了地鐵遊蹤活動,讓學生更加深入了解當地的交通及地理狀況。及至六年級,蘇校長笑言這是一個鍛鍊堅忍的交流團,學生及老師需要坐24 小時火車到北京交流。然而,這卻是所有老師及同學最喜歡的交流團,畢竟平日並沒有甚麼機會可以長時間聚在一起談天。交流團回來後,彼此關係亦明顯變得更加緊密。

蘇校長強調言學校之所以能夠一直推展有系統的交流學習團,全賴家教會在最初成立了「全方位學習基金」,讓家庭有經濟負擔的學生都能夠跳出香港,拓闊視野。

建立互信橋樑 支援建構良好親子關係

家教會對於各項校政一直都抱着萬分支持,負責家校合作的鍾君玲副校長認為這一切建基於穩固的家校互信關係。由學生小一入學開始,學校便舉辦大量家長活動,讓家長能夠更加深入了解學校各方面的工作及定位,並配合調整家庭教育步伐。在疫情前,學校一直都非常歡迎家長參與各種學校活動,例如在跨境學習團中擔任家長義工。辦學團體循道衞理聯合教會亦會提供不同的心靈關顧,為家長提供適切有用的課程。

在家庭支援方面,學校更有一名家庭輔導員,讓有需要的家庭能夠得到即時幫助。鍾副校長強調:「我們尤其重視一年級新生的家庭關係,否則,待孩子長大步入青春期時,親子間的問題便更加難以解決。此外,也重視他們的升小銜接,讓小一家庭更快融入天循這大家庭。」正因為學校對於家庭的重視,家庭與學校才能夠建立起深厚的夥伴關係,攜手為學生創造高質素的學習環境。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)